「人は、可能性を消費して、何者かになる。故に、夢見る間は、誰でも大口をたたくものです。」

「今回の敗北は、確かに予想通りでしたが、彼に今、もっとも必要なものを与えてくれます。」

「挫折を。転んだことのない人間に、現実など見えはしませんよ。」

![第3話]ジャンケットバンク - 田中一行 | 少年ジャンプ+](https://cdn-ak-img.shonenjumpplus.com/public/episode-thumbnail/3269754496840032937-d46c0a75a9acd533aee46d7637177174?1715235274)

『ジャンケットバンク』宇佐美の言葉です。

♦失敗をしないと、人生に失敗する

ー出来るだけ、失敗をしたくないー

このように思う事は、自然な事です。

誰だって恥をかきたくありませんし、出来れば他人から悪く思われたくないものです。

ましてや、自分の評価を下げるような事は、極力避けたい。

このようにして私達は、知らず知らずのうちに「失敗=悪い事」という世界観を、脳・心、そして全身に定着させていきます。

学校教育の影響は、その代表格です。

★教師が求める意見が、良い意見とされる

☆テストでは、減点方式で間違いが記録される

★通知表では、どれだけ出来なかったかが評価の軸になる

「失敗しない事」が良い子の条件になってきた環境では、挑戦よりも回避の方が安全であり、賢い選択ですらあります。

このような環境にいては「出来なかった経験」は避けるべきものであるという印象が強く残る事は、当然の事です。

ペンシルベニア大学のセリグマンが提唱した「学習性無力感」に関する研究があります。

人は、繰り返し失敗を経験し、それを自分の能力の所為であると感じると、やがて挑戦そのものを諦めるという研究結果が出ています。

これを別の視点で、捉えてみましょう。

「失敗=能力の欠如」ではなく「失敗=過程の一部」として捉えられるようになれば、私達は、学校に通う前には漲っていた挑戦を続けるエネルギーを取り戻す事が出来るのです。

「‥俺もアンダーで全部取れるなら、それでいいと思ってたし、出来ると思ってたんだよ。」

「でも、もっと上が居る。選択肢が増えるってわかってて、やんないなんて、つまんねえよ。」

『ハイキュー』西谷の言葉です。

ここで、もう1つ重要となるのが「成長志向」「固定志向」という世界観です。

★成長志向:人の能力は、変えられると信じている人

☆固定志向:人の能力は、生まれつき決まっていると信じている人

スタンフォード大学のキャロル・ドゥエックは、長年の研究から「成長志向」の人は「失敗=学びの機会」と捉える傾向にある事を、発見しました。

これに対し「固定志向」の人は「失敗=恥、自分の否定」と捉える傾向にあります。

私達の失敗の捉え方には、その人の世界観や思考の癖・文化的な背景が、大きく影響されるのです。

これに加え、成功の瞬間や美しく整えられた瞬間のみがシェアされる現代のSNS社会も、この傾向を強めています。

失敗や試行錯誤等は「見せるに値しないもの」として排除され「最初から上手く出来ている事」が価値あるものと見なされています。

また、スタンフォード大学のバンデューラの研究によると、他人の成功ばかりが見える状態に長く晒されていると「自己効力感」が低下し、行動への意欲も少なくなる事が、明らかにされています。

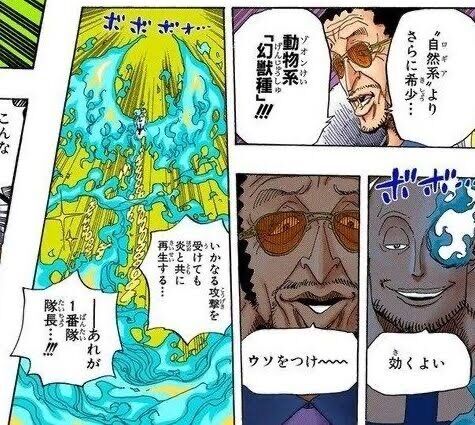

「倒れねェ。やっぱり噂通りの能力を?」

「いかなる攻撃を受けても、炎と共に再生する‥ーあれが1番隊隊長・不死鳥マルコ。」

『ONEPIECE』マルコに対する海軍の言葉です。

♦失敗を減らそうとするのではなく、失敗から立ち直る仕組みを作る

では、どうすれば私達は、失敗を再定義する事が出来るのでしょうか?

1つのヒントは、脳の仕組みにあります。

イリノイ大学の研究において、私達の脳は「失敗した時にこそ、学ぶ力を大きく発揮する」という研究結果が発表されています。

私達の脳は、思っていた事と異なる事が起こると「どこがズレていたのか?」を自動的にチェックし、次にどうすればよいのかを考える回路が働きます。

この時に中心的な役割を果たしているのが、前頭前野と帯状皮質という部分です。

★前頭前野:「脳の司令塔」とも呼ばれ、考えをまとめたり、計画を立てたりする働きがある

☆帯状皮質:「エラーセンサー」とも呼ばれ、上手くいかなかった事に素早く反応する働きがある

ー何度も失敗をして、修正をしていくー

このサイクルこそが、行動力や判断力を鍛えていく原動力となります。

つまり、失敗は損失ではなく、脳が学習を加速させるトリガーにもなるのです。

「失敗=悪い事」という世界観の代表格である、教育の現場でも、上記のような世界観を定着させようという動きも出てきています。

この続きは、また後程。