「‥俺もアンダーで全部取れるなら、それでいいと思ってたし、出来ると思ってたんだよ。」

「でも、もっと上が居る。選択肢が増えるってわかってて、やんないなんて、つまんねえよ。」

『ハイキュー』西谷の言葉です。

♦失敗を経験しないと、人生に失敗する

では、どうすれば私達は、失敗を再定義する事が出来るのでしょうか?

1つのヒントは、脳の仕組みにあります。

イリノイ大学の研究において、私達の脳は「失敗した時にこそ、学ぶ力を大きく発揮する」という研究結果が発表されています。

私達の脳は、思っていた事と異なる事が起こると「どこがズレていたのか?」を自動的にチェックし、次にどうすればよいのかを考える回路が働きます。

この時に中心的な役割を果たしているのが、前頭前野と帯状皮質という部分です。

★前頭前野:「脳の司令塔」とも呼ばれ、考えをまとめたり、計画を立てたりする働きがある

☆帯状皮質:「エラーセンサー」とも呼ばれ、上手くいかなかった事に素早く反応する働きがある

ー何度も失敗をして、修正をしていくー

このサイクルこそが、行動力や判断力を鍛えていく原動力となります。

つまり、失敗は損失ではなく、脳が学習を加速させるトリガーにもなるのです。

「失敗するからこそ、そこから立ち向かっていく強さがあって、そんな強さが本当の強さだと、私は思うから。」

『エンゼルバンク』人事部長の言葉です。

「失敗=悪い事」という世界観の代表格である、教育の現場でも、上記のような世界観を定着させようという動きも出てきています。

★「間違える事は学びの一部である」と強調するアプローチ

☆「失敗からどのように立ち直ったか」を重視する評価方法

また、近年注目されている「レジリエンス」を教育現場でも、取り入れようという動きもあります。

「レジリエンス」とは、失敗から立ち直る力の事です。

「レジリエンス」を研究しているミネソタ大学の研究チームは、小さな挑戦と小さな失敗を積み重ねる事が、長期的な「自己信頼」を高める事に繋がるという結論を導き出しています。

「自己信頼」とは、自分を信じる気持ちの事です。

具体的に表現するのなら、どのような状況でも、自分なら何とかなる、自分なら立ち直る事が出来るという感覚の事です。

これは、単なる自信とは、異なります。

☆自信→成功出来そうと思う気持ち

★自己信頼→失敗しても、自分なら前に進めると思う気持ち

では、何故「自己信頼」が「失敗を恐れない心」に繋がるのでしょうか?

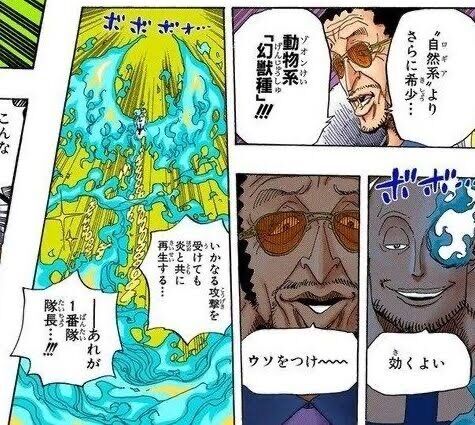

「倒れねェ。やっぱり噂通りの能力を?」

「いかなる攻撃を受けても、炎と共に再生する‥ーあれが1番隊隊長・不死鳥マルコ。」

『ONEPIECE』マルコに対する海軍の言葉です。

♦失敗を減らそうとするのではなく、失敗から立ち直る仕組みを作る

失敗をしても、終わりではないと思えるからこそ「自己信頼」が「失敗を恐れない心」に繋がります。

★上手くいかなかったら、自分には価値がない

☆失敗したら、人に笑われる

★失敗したら、二度と立ち直れない

多くの人が失敗を恐れるのは、上記のような理由からです。

☆失敗をしても、そこから学ぶ事が出来る

★失敗は、挑戦をした証である

☆上手くいかない時もあるけど、それが自分の否定に繋がるわけではない

「自己信頼」が育っている人は、上記のように、考える事が出来ます。

「日本一にもなってへん俺らが、去年を・昨日を守って、明日何になれる?」

「何かひとつでいい。今日挑戦しいや。」

『ハイキュー』稲荷崎高校監督・黒須の言葉です。

このような研究や実践の蓄積が示しているのは、失敗を減らすよりも、失敗から立ち上がれる仕組みを持つ事の方が、人生において、遥かに重要であるという事です。

「1度も転ばない人」よりも「何度も転んで、その度に起き上がってきた人」の方が、強くなる事は、科学的に証明されています。

ー昨日の敗者達、今日のお前は何者だ?ー