「いじめる方は、いつだって冗談。でも‥いじめられる方は、いつだって本気だ。」

『SKET DNACE』藤崎の言葉です。

…児童等に対して、他の児童等が行う心理または物理的な影響を与える行為であって、行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの…

『いじめ防止対策推進法』における、いじめの定義です。

小学校・中学校・高校の3つの学校において、いじめが、最も発生しているのは、どの学校でしょうか?

私は、1年前に精神保健福祉士の試験勉強をするまでは、中学校であると感じていました。

おそらく、30代以上の人は、私と、同じような感覚を持っているのではないでしょうか?

現代において、最もいじめが発生しているのは、小学校です。

それも、中学校の約5倍の発生率なのです。

令和3年文部科学省が行った調査です。

★小学校:500,562件

☆中学校: 97,937件

★高校 : 14,157件

おそらく、実際のいじめの件数は、この数十倍でしょう。

私自身の経験では、小学校の頃はクラス全員と仲が良かったのに、中学校になるとグループが生まれ、その中でいじめも発生し、高校でもグループ毎に行動をするものの、中学校程いじめは表面化しないというものでした。

いじめの低年齢化が、生じてきています。

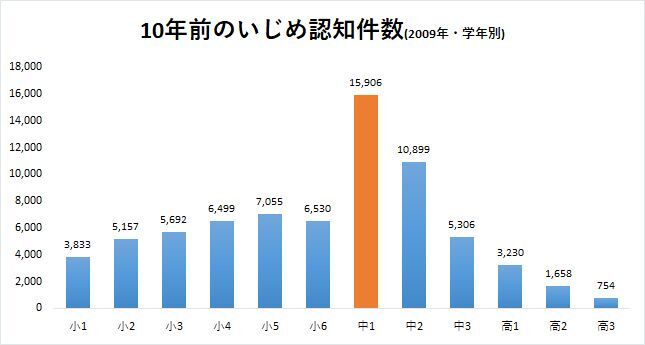

2009年においては、中学校1年生において、いじめの認知件数が最大でした。

驚くべき事に、2019年においては、小学校2年生が、いじめの認知件数が、最大になっています。

1位:小学校2年生

2位:小学校3年生

3位:小学校1年生

トップ3が、全て、小学校低学年なのです。

この原因は、何でしょうか?

1. 家庭環境の変化

- 共働き家庭の増加:親が忙しく、子供とのコミュニケーションが減少することが影響しています。これにより、子供が家庭内で十分な感情的支援を受けられない場合、他の方法で感情を発散することがあります。

- 家庭内のストレスや不安:家庭でのストレスや対立が、子供たちに悪影響を与え、攻撃的な行動を引き起こすことがあります。

2. SNSやインターネットの普及

- オンラインでのいじめ(ネットいじめ)の広がり:SNSやゲームなどのオンラインプラットフォームが、子供たちに早い段階からアクセスされるようになり、直接的な対面でのいじめだけでなく、インターネットを通じたいじめも増加しています。特に小学生でもスマートフォンを持つことが一般的になり、ネット上でのいじめが日常的になっています。

- 匿名性の影響:オンラインでは、相手の反応を直に見ることがないため、いじめがエスカレートしやすくなります。匿名で誹謗中傷が行われることが問題です。

3. 学校環境の変化

- 競争的な学習環境:学業やスポーツでの競争が激化し、勝者と敗者の差が強調されると、子供たちが他者を傷つけることが「成功」や「優越感」を得る手段として使われることがあります。

- 教師の負担増:教育現場での教師の負担が増え、いじめの兆候に気づく余裕がなくなっていることもあります。これにより、いじめが見過ごされたり、早期に対応されないことが多いです。

4. 社会的なストレスの影響

- 社会的・経済的な不安定さ:子供たちは大人の社会情勢を感じ取ります。特に経済的な困難や不安定な社会情勢は、子供たちの心にストレスを与え、他者との関係で攻撃的な行動が表れることがあります。

- 価値観の変化:自己中心的な価値観が強調されることがあり、他人を思いやることよりも、自分の利益を優先する考え方が浸透していると、いじめが発生しやすくなります。

5. メディアの影響

- 暴力的なコンテンツへの接触:ゲームやテレビ番組、映画などで暴力的なシーンが多く描かれることで、子供たちが暴力的な行動を「模倣」する可能性が高まります。これがいじめ行動に繋がることがあります。

6. 早期教育の不足

- 感情教育の不足:子供たちが感情を適切に表現する方法や他人の気持ちを理解する能力が十分に養われていない場合、いじめを行ってしまうことがあります。特に小学校低学年では、自己コントロールが未発達なため、感情的な衝動でいじめ行動に走ることがあります。

ChatGPTに質問をしたら、上記のような解答がありました。

私は、上記に加え、2つ理由があると考えています。

1つ目は、いじめが社会的に認知されてくるようになり、いじめを放置する教師・学校に対する社会からのネガティブなイメージ等があると考えています。

その為、十数年前には、教育委員会に、学校内や教育委員会等に、いじめの報告をしなかった教師が、報告をする事が多くなってきた等の要因もあります。

これは、寧ろ、ポジティブな事ではないでしょうか?

2つ目は、子ども達が、年々頭が良くなってきている事。

いじめは、頭を使わないと出来ません。

誰を、誰と共に、どのように、いつ、先生に見つからないように等、様々な事を頭で考えないと、いじめをする事は出来ません。

小学校1年生において、上記の事が出来るという事は、子どもの頭が、私達が小学生だった時よりも、良くなっているという事ではないでしょうか?

いじめの低年齢化を、従来と異なる視点で捉えた場合、このような視点を持つ事も出来ます。

私自身は、いじめを含め、教師に相談をしても何も変わらないという経験を子ども時代に何度もしてきた為、自分で行動するしかないという結論に達し、子ども時代にこのような世界観を持てた事は、その瞬間は辛かったものの、後の人生においては、大きな意味を持ったと考えています。

そうです。

いじめは、教師には、解決出来ない問題なのです。

否、人が誰かと生きていく限り、大人になったとしても、いじめはなくなる事はありません。

この続きは、また後程。