「ツッキー、最近のバレーはどうだい?」

「‥おかげさまで」

…本当におかげさまで…

「極たまに面白いです。」

『ハイキュー』黒尾とツッキーの会話です。

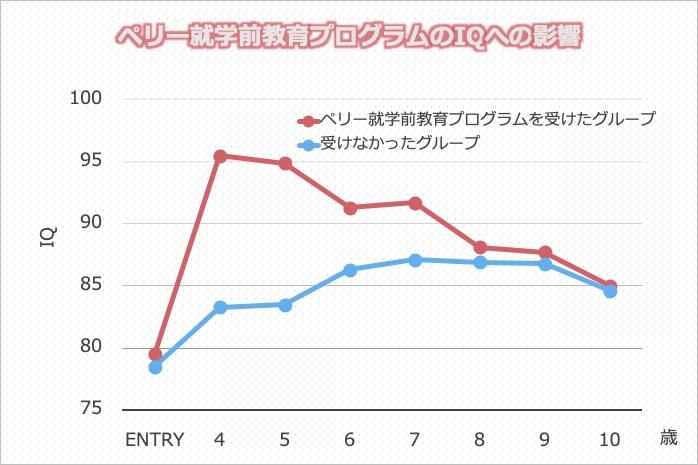

処置群と対照群のIQの差は、小学校入学前の4~5歳時には大きかったものの、小学校入学時の6歳になるとともに小さくなり、8歳前後で差はなくなったのです。

IQや学力テストで計測される能力は「認知能力」と呼びます。

「ペリー幼稚園プログラム」は、3~8歳頃までに「認知能力」を上昇させる効果を持ったものの、その効果は8歳頃で失われ、決して長期間に渡り持続するものではありませんでした。

しかし「ペリー幼稚園プログラム」は「認知能力」に短期的な影響しかもたらさなかったにも関わらず、学歴・年収・雇用等の面で、長期的な効果をもたらしています。

この理由は、どこにあるのでしょうか?

「ペリー幼稚園プログラム」により向上したのは「非認知能力」と呼ばれるものでした。

「非認知能力」とは、IQや学力テストで計測される「認知能力」とは異なり「自制心がある」「忍耐力がある」「知的好奇心がある」等のような、人の気質や性格的な特徴を指します。

「非認知能力」は「認知能力」の形成にも大きく関与し、将来の学歴・年収・雇用形態などにも大きく影響をする事が、わかっています。

「自制心」とともに重要な「非認知能力」として挙げられるのが「やり抜く力」です。

「やり抜く力」とは、遠い先にあるゴールに向けて、努力し続ける事が出来る気質の事です。

☆高校に入学した生徒の中で、大学入試において最も優秀な点数を出す生徒は誰か?

★難関資格試験を受験すると、決めた数百人の中で最終的に合格を勝ち取るのは誰か?

☆自分の実績が給料に直接反映される仕事の中で、数年後も仕事を続け、実績を出し続ける事が出来るのは誰か?

それぞれの置かれた年齢や立場、環境は異なります。

それでも、誰が「成功するのか」を、かなり高い確率で当てる事が出来る方法があります。

対象者に12の質問をし「やり抜く力」を測定し、その点数が高い人が、成功する可能性が最も高い人です。

「やり抜く力」が高い人は、どんな状況に置かれても、成功する可能性が高いのです。

人生の幸運は、試行回数で決まる

成功を掴もうとしたら、人生において、チャレンジの回数を増やす事が必須となります。

たとえば、あなたが、成功率が1%しかない仕事に挑んだとします。

1回のチャレンジでは、成功が望めない数字ですが、失敗したとしても、試行回数を増やす毎に、成功の可能性が高まっていきます。

2回目:成功率2%(99%×99%=98,01%)

100回目:63%

459回目:99%

1回のチャレンジでは成功率が1%であったとしても、100回目には63%となり、459回目には99%にまでなります。

今年試験に合格出来なかったとしても来年また挑戦すればいいし、今月目標の売上に届かなくても来月また挑戦すればいいのです。

ここで必要となるのが「やり抜く力」です。

☆「認知能力」には、年齢的な閾値が存在する為、伸ばす事には限界がある

★「非認知能力」は、年齢的な閾値が変化する為、大人になっても伸ばす事が出来る

つまり「非認知能力」は、鍛える事で、大人になっても、伸ばす事が出来るのです。

「自制心」は、筋肉のように鍛えるイメージを持ちましょう。

筋肉を鍛える時に大切なのは、継続と反復です。

大胸筋や上腕三頭筋を鍛えるのと同様「自制心」も継続と反復を繰り返す事で、向上します。

たとえば、教師から「背筋を伸ばせ」と言われ続け、これを実行した生徒は、実行しなかった生徒と比較し、成績が向上した事を報告する研究があります。

勿論、背筋を伸ばす事が直接成績に影響を与えたわけではありません。

「背筋を伸ばす」のように、意識しないと出来ない事を継続的に行った事で、生徒の「自制心」が鍛えられ、これが成績にも影響を与えたのです。

仕事の売上でも、テストの点数でも、ダイエットの為の体重管理も、1番の目的は「自制心」を鍛える事にあります。

ダイエットにおいては「日々摂取した食事とカロリー等を継続的に記録する事で、体重を管理する」これにより「自制心」が鍛えられるのです。

では「自制心」とともに重要な「非認知能力」である「やり抜く力」はどのように鍛えたらいいのでしょうか?

この続きは、また後程。