2021年5月26日UNESCO(ユネスコ)の諮問機関から、日本の文化庁に対し「北海道・北東北の縄文遺跡群は、世界遺産への記載が適当」という評価結果が通知されました。

そして、同年7月に開催された世界遺産委員会での決議を経て「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、正式に世界遺産に登録されました。

「北海道・北東北の縄文遺跡群」とは、北海道・東北地方北部の縄文遺跡群の総称です。

とりわけ、青森県にある「三内丸山遺跡」は、縄文時代の遺跡で最大の規模を誇り、縄文時代の人々の暮らしを、現代を生きる私達に伝える重要な遺跡です。

縄文時代を生きた人々は、世界最古の土器を作っていました。

「縄文」という名前は、彼ら彼女らが作った土器の表面の「縄の模様」を指しています。

彼ら彼女らは、紀元前14,000年頃(現在より16,000年前)、日本各地で土器を作り始めました。

縄文時代を生きた彼ら彼女らが作った土器には、非常に装飾に富み、驚く程現代的な物も、存在しています。

このような土器が、非常に特徴的な為、紀元前13,000年~紀元前300年頃までの時代を「縄文時代」と呼ばれています。

約10,000年続いた「縄文時代」について、学ぶ事が出来る最も優れた場所が、青森県にある「三内丸山遺跡」です。

☆縄文時代前期:紀元前3,900年前(現在より4,100年前)

★縄文時代中期:紀元前2,200年前(現在より2,400年前)

「三内丸山遺跡」は、約1,700年続いた「縄文時代最大の遺跡」です。

その広さは、42万平方mにもなり、東京ドーム9個分にもなります。

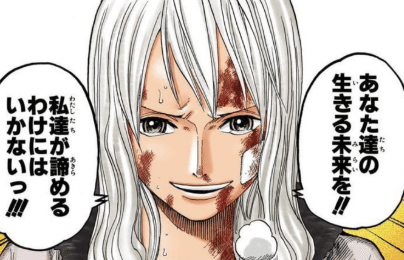

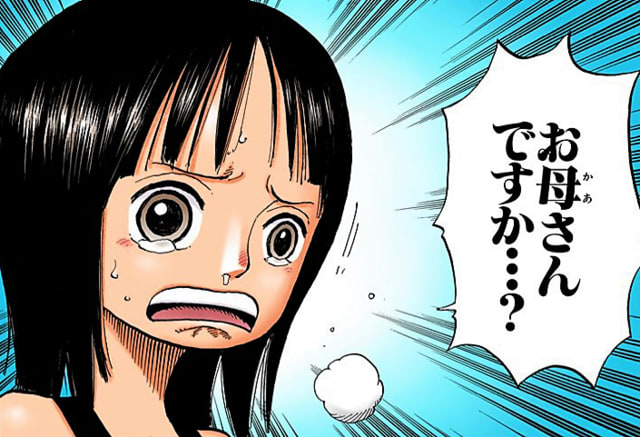

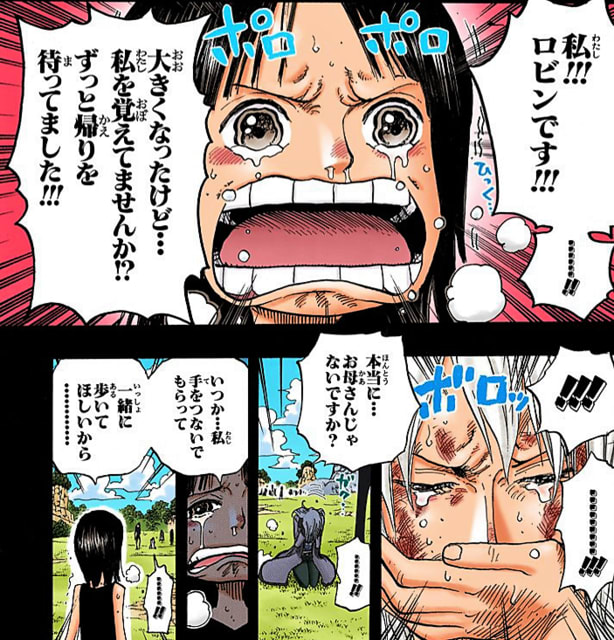

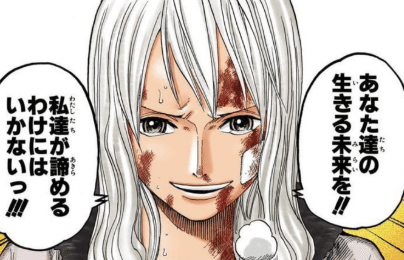

![ニコ・オルビア(ONE PIECE)の徹底解説・考察まとめ - RENOTE [リノート]](https://renote.net/files/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ODE2NjU2MSwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--7fe985923be144e06eac61ba87cc1ce81a452be8/EpbjtJcVoAEIoG1.jpg)

「三内丸山遺跡」の凄い所は、下記の3つです。

①日本を代表する大規模場縄文集落と高度な建築技術

②食料生産の基盤と豊かな生活

③広範な交易ネットワークと社会交流

♦日本を代表する大規模な縄文集落と高度な建築技術

「三内丸山遺跡」は最盛期には数百人が生活した巨大な集落です。

竪穴住居の中には、幅10m以上の大型のものが、いくつも出土しており、当時の技術レベルの高さを示しています。

最大のものは、長さ32m、幅10mにも及んでいます。

その中でも特筆すべきは、地面に穴を掘って立てた建築物(六本柱建物)です。

★柱穴:直径2m

☆深さ:2m

★6本の柱は、4,2mの等間隔に建てられている

これらの証拠から「三内丸山遺跡」の時代には、すでに測量の技術が確立していた事が、推測出来ます。

♦食料生産の基盤と豊かな生活

「三内丸山遺跡」からは、クリの栽培跡や、大量の木の実、魚、獣の骨等が出土しており、縄文人が大規模な食料生産を行っていたことがわかります。

また、木製の櫛や「縄文ポシェット」など、当時の豊かな生活を示す遺物が、見つかっています。

遺跡からは大量のクリをはじめとする木の実や魚、獣の骨などが出土しており、当時の食生活や食料調達技術の高さがわかります。

また「三内丸山遺跡」から出土した豆・ヒョウタン・ごぼう等をDNA分析した結果、これらは栽培されたものである事が、判明しました。

さらに祭祀に使われたと考えられる土偶・ヒスイ・小型土器のほか、土器・石器・木製品などが多数出土しています。

これらの事から、縄文人が高度な技術を持ち、豊かな生活を営んでいたことがわかります。

北海道など遠方の集落との交流を示す遺物や、土器などが多数出土しており、縄文時代には大規模な交易ネットワークが形成されていたことを物語っています。

★十勝(北海道)佐渡(新潟県)産の黒曜石を用いた石鏃(せきぞく)

☆糸魚川(新潟県)産のヒスイ製玉類

★久慈(岩手県)産の琥珀

「三内丸山遺跡」からは、遠方の集落からの遺物も、多数出土されています。

この事から「三内丸山遺跡」」を中心とした広範な、交易圏が存在していた事が、推測出来ます。

「三内丸山遺跡」の調査と発見により、これまで原始的とされてきた「縄文時代」の常識が、大きく覆されてきました。

私達が、子どもの頃に常識とされてきた日本の歴史は、現代は違ったものになっています。

是非、現地を訪れ、その時代を生きた人々の、空気に触れてみる事を、お勧めします。

![ニコ・オルビア(ONE PIECE)の徹底解説・考察まとめ - RENOTE [リノート]](https://renote.net/files/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6ODE2NjU2MSwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--7fe985923be144e06eac61ba87cc1ce81a452be8/EpbjtJcVoAEIoG1.jpg)