…近頃、お江戸に流れしは、死を呼ぶ手袋の噂。そこに目をつけたのは稀代の悪党。その噂を使い、あちらこちら人殺し…

…だが、その鬼畜の所業に気付いたる男がいた。その名も七ツ星の龍。しかし悪党も大したもの、なんとその龍こそを人殺しに仕立て上げる。危うしの七ツ星!…

…そこに現れたるは古き友なる源内軒。これより幕を開けたるはそんな二人の痛快なる敵討ち…

大河ドラマ『べらぼう』源内の最後の作品です。

♦源内先生は、生きているという希望

★喜多川歌麿との決別

☆おていの死産

蔦屋重三郎(蔦重)とその妻・おていは、上記2つの不幸が重なり、仕事、否、生活もままならない無気力状態になっていました。

「あんたは強い子だよ。あんたは立派だよ。」

「でもね、たいていの人はそんなに強くなれなくて、強がるんだ。口では平気といっても、実のところは平気じゃなくてね。」

「そこんとこ、もうちょっと気付けて、ありがたく思えるようになったら、もう一段、男っぷりも上がるってもんさ。」

『べらぼう』つよ(蔦重の母)の言葉です。

つよの言葉からも理解出来るように、蔦重は、どのような窮地に陥っても、その窮地の中でも光を見出し、突っ走てきた男です。

それが蔦重の強みであるとともに、弱みとしても描かれている所が『べらぼう』を、面白くしている要因であると、私は、考えています。

そして、その弱みを伝えようとするのが、母つよであり、妻おていでした。

仕事しかしていないと思えるような蔦重に対して、その弱みを伝えられるのは、仕事仲間ではなく、家族であるという所も『べらぼう』が、現代を生きる私達の心に深く刺さっている要因ではないでしょうか?

そのような蔦重が、初めて仕事も出来ない程の無気力状態に陥ります。

そんな蔦重の元に、巨大な凧を背負った男が現れます。

「お前さんはよ、書を以って世を耕し、この日の本を、もっと豊かな国にすんだよ。」

大河ドラマ『べらぼう』源内先生の言葉です。

♦相良から再び動き出す物語

巨大な凧を背負った男の名は、重田貞一。

後に『東海道中膝栗毛』を執筆する十返舎一九です。

「これを作ったのは、かの平賀源内。相良は、田沼様が治めた所でして。」

一九の言葉に、蔦重の目が、再び輝き出します。

そして、その話を、妻・おていにします。

これまでの蔦重であれば、相談等せずに、1人で突き進んできましたが「源内先生が生きている」という事を、妻・おていに相談している所に、蔦重が自身の弱みと向き合ってきた、否、おていの日々の努力の積み重ねを感じる事が出来るとともに、夫婦はいくつになっても努力次第で、どのような形にも、変化する事が出来るという事を、学ぶ事が出来ます。

私は、田沼意次が治めた相良で育ちました。

5月5日に凧合戦が行われていた記憶がありますが、現在では行われていないようです。

- 平賀源内との関連性: 凧を好んだ源内が、長崎から持ち帰った「ビードロヨマ(ガラスの破片を粉末にして糊に混ぜた糸)」を相良の凧に取り入れたとされています。

- 江戸時代中期からの伝統:江戸時代中期(具体的には徳川時代中期、田沼意次が老中として権勢を振るった頃)から、初の男子誕生を祝い、健やかな成長を願って端午の節句に凧を揚げる風習が根付いていました。

- 凧合戦の文化:かつては、ガラスの粉を練り込んだ「ビードロ糸」を使い、相手の凧糸を切り落とす勇壮な凧合戦が盛んに行われていました。

源内が起源となり伝統となった相良凧。

そして、相良には、源内が生きていたという伝説も、残っています。

「自由に生きるってのは、そういうもんでさ。世の中には、人を縛る色んな理屈があるじゃねえか。」

「親とか、生まれとか、家とか、義理人情。けど、そんなものは顧みずに、自らの思いによってのみ生きる。」

「わがままに生きるって事を、自由に生きるって言うのよ。わがまま通しちまったんだから、きついのは仕方ねえよ。」

『べらぼう』源内先生の言葉です。

♦人はいつ死ぬと思う?

蔦重は、一九の話から、源内を探し始めます。

否、死産という不幸を背負ってしまった妻・おていとともに、源内に縋る事でしか、生きていく事が出来なかったのではないでしょうか?

蔦重とおてい。

抜け殻のようだった2人に、再び命を吹き込んだのは、死んだはずの源内でした。

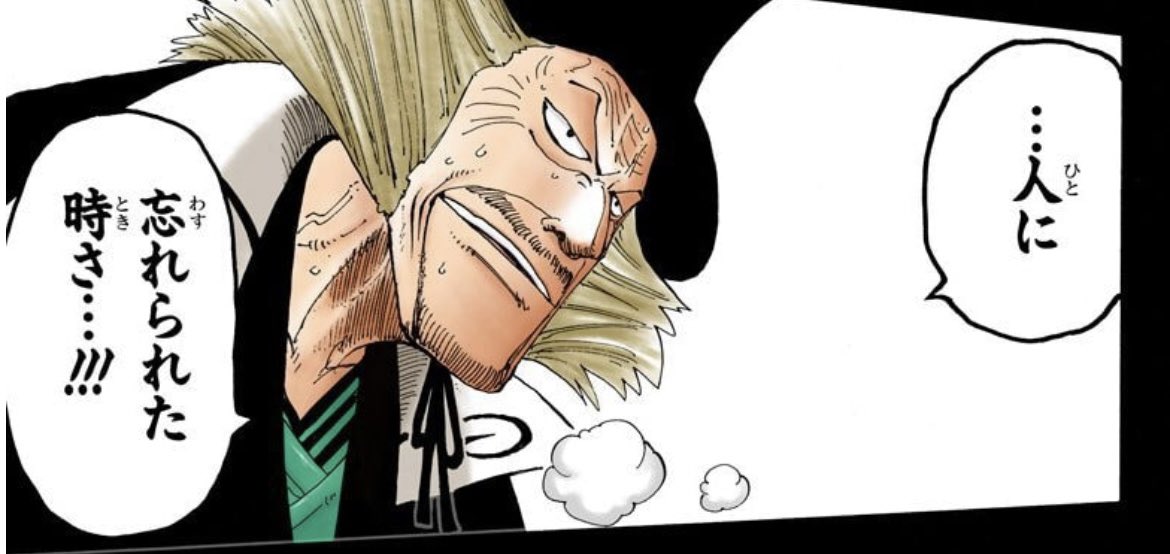

「人はいつ死ぬと思う?」

「…人に忘れられた時さ…‼」

『ONEPIECE』ヒルルクの言葉です。

偶然か必然か、相良にいた子ども時代に何度も読み返した『ONEPIECE』ヒルルクの言葉が、頭を過ぎりました。

身体は死んでも、生きている人の心の中にいる間は、死んだ人は生きているのです。

蔦重の源内先生を探す旅の結末はいかに?

この続きは、また後程。