「私どもが夏目漱石と正岡子規、もしくは森鴎外を所有していることの大きさは、その文学より以前に、かれらが明治30年代においてすでにだれもが参加できる文章日本語を創造したことである。」

「文章を道具にまで還元した場合、桂月も鏡花も蘇峰も一方的にしか通用しないが、漱石や子規の文章は愚痴も表現できれば国際情勢も論ずることができ、さらには自他の環境の本質や状態をのべることもできる。本来、共通性へ参加してゆく文章語はそうあるべきであるものといっていい。」

『文章日本語の成立と子規』司馬遼太郎の一説です。

♦漱石と子規・鴎外を所有している事の大きさ

大学生の時、この一説を読み、司馬さんの批評の素晴らしさに、感嘆した事を記憶しています。

私は、自分が何か行動をしているわけでもないにも関わらず、批評をしているコメンテーターに懐疑的でした。

しかし、対象者への愛があれば、批評もポジティブになるのだと学んだ1つでもあります。

現在、漱石や鴎外が執筆を重ねた場所の近くで暮らし、子規が眠る場所の近くで仕事が出来ている事は、大学時代彼らの文学に惹かれた私にとっては、この上ない贅沢です。

私は、家賃の一部を彼らに支払っているような感覚でいます。

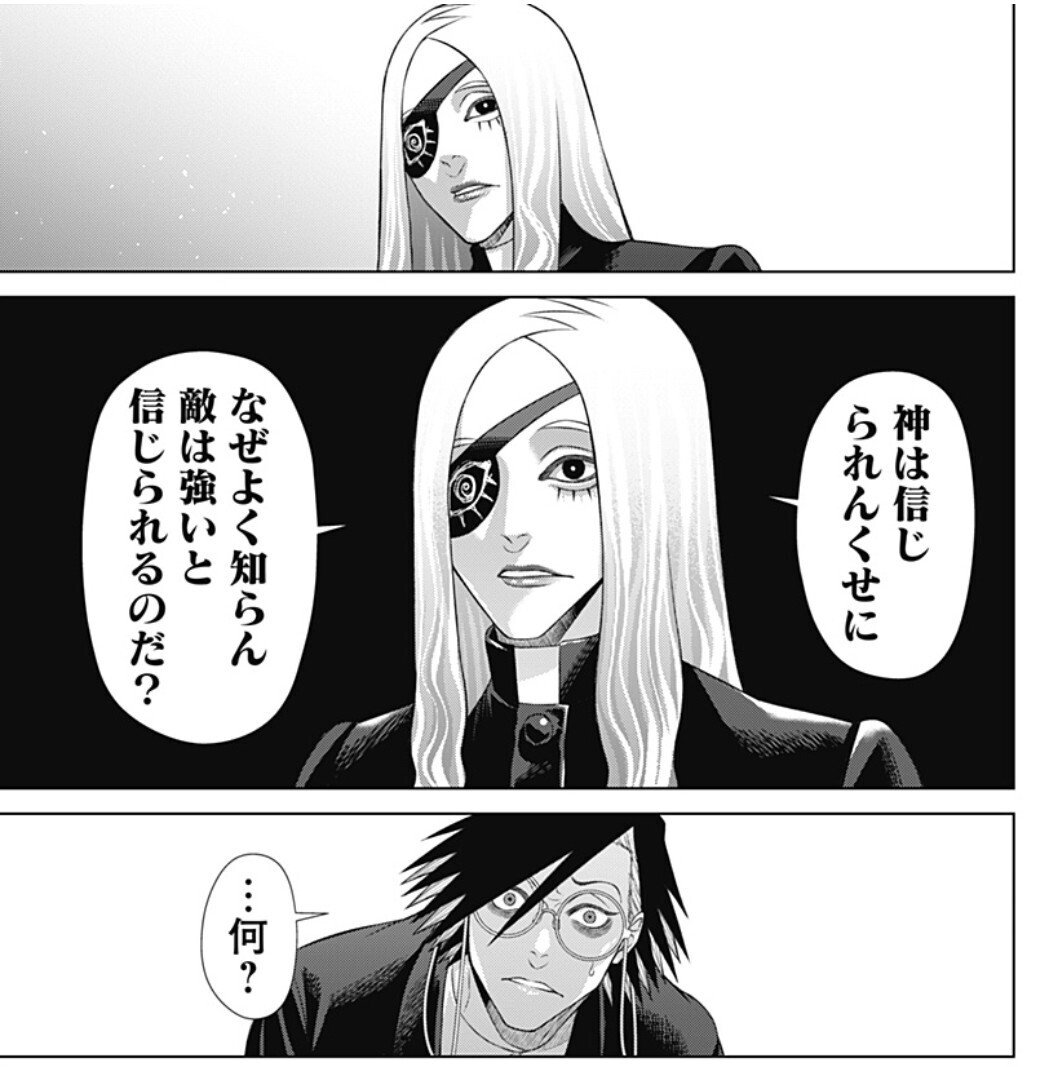

「神は信じられんくせに、なぜよく知らん敵は強いと、信じられるのだ?」

「‥何?」

『ジャンケットバンク』天堂と村雨の会話です。

…私は、この自己本位という言葉を自分の手に握ってから、大変強くなりました…

…彼ら何者ぞやという気概が出ました…

漱石の言葉です。

「自己本位」とは「自分はどう思うか・自分はどうしたいのか」というように「自分軸」で物事を捉え、行動していく事です。

「相手がどう思うか・相手は何をしてほしいか」というように「他人軸」で物事を捉え、行動していく生き方とは、対照的な世界観です。

人一倍真面目で努力家。

その一方で、人一倍神経質で、メンタルの上げ下げも激しかった漱石は、人間関係において、多くの苦労をしてきました。

「自己中心的」になる事と「自己本位」になる事は、似ているようで、大きく異なります。

「自己中心的」とは、他人の存在を無視して、自分を中心に考える事です。

「自己本位」とは、あくまでも他者の存在を前提に、その上で「自分はどうなのか」を問う世界観です。

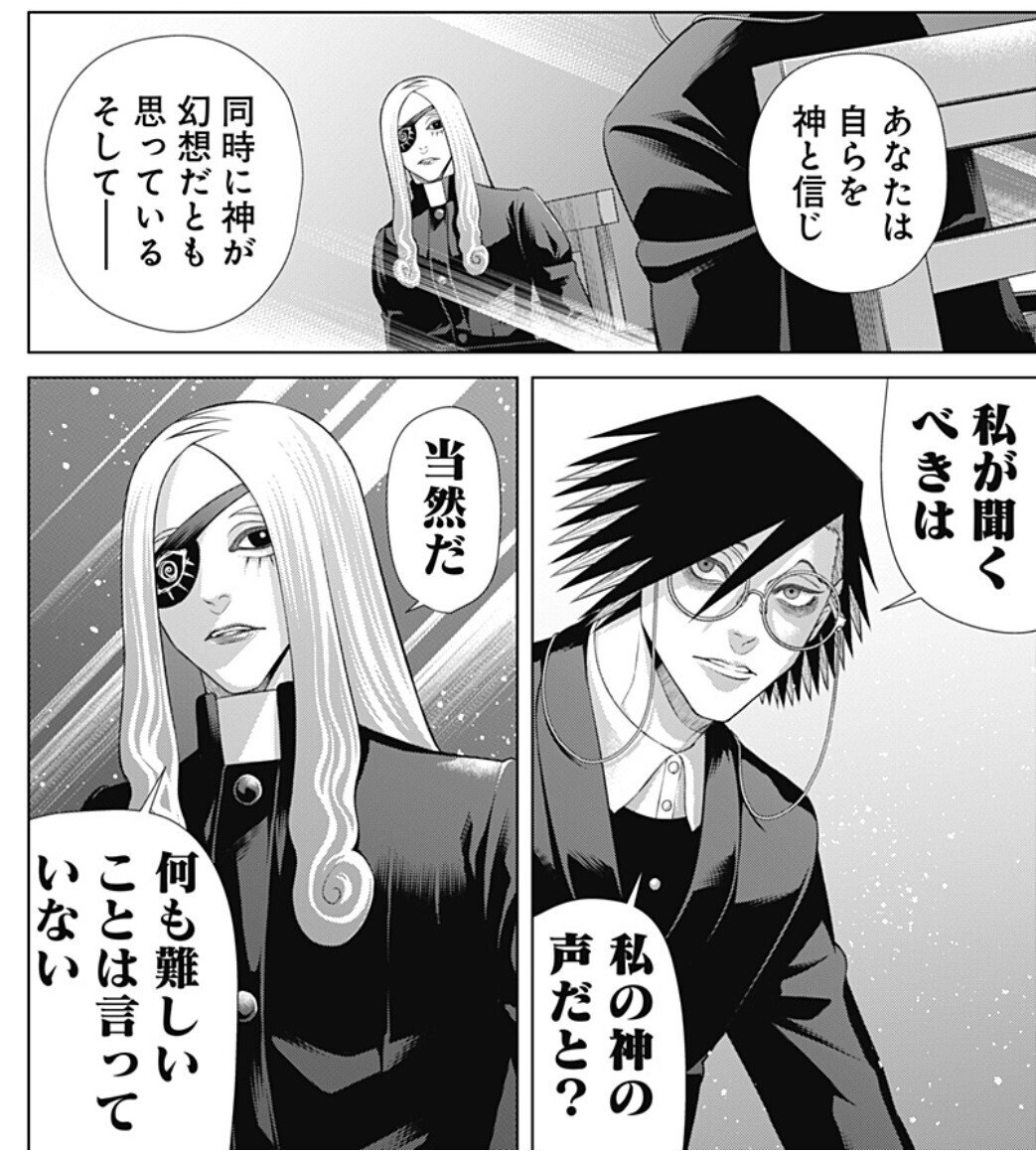

「あなたは自らを神と信じ、同時に神が幻想だとも思っている。」

「そしてー私が聞くべきは、私の神の声だと?」

「当然だ。何も難しいことは言っていない。」

『ジャンケットバンク』村雨と天堂の会話です。

他人に振り回されて自分を見失うくらいなら、揺らぐ事のない確固たる自分軸を構え、その上で他者との関係を築いていく事が大切です。

漱石の生きた時代と、私達が生きている時代は、違います。

しかし「自分はどう思うのか・自分はどうしたいのか」をしっかりと考え、まずは、そこを基軸にする世界観は、時代を超えて、大切な事です。

「死ぬまで進歩するつもりでやればいいではないか。作に対したら一生懸命に自分のあらんかぎりの力をつくしてやればいいではないか。」

「後悔は結構だが、これは自己の芸術的良心に対しての話で、世間の批評家や何かに対して後悔する必要はあるまい。」

漱石の言葉です。

漱石の作家デビューは、意外に遅く38歳です。

★望まぬ子として生まれる

☆生後すぐに養子に出される

★養子に出された八百屋では、夜中まで品物の横に並べられる

☆一旦実家に戻されるが、再び養子に出される

望まぬ子として生まれ、養子に出され、実家に戻され、再び養子に出される等、波乱万丈な半生を送ってきた漱石は、その中でも読書をする事だけは欠かしませんでした。

膨大な量の文章をインプットしていた漱石は、司馬さんの言葉通り、日本文学に革新を与え、デビューから瞬く間に頭角を現します。

しかし、これまでにない文章を描く漱石には、心無い批評も多くありました。

神経衰弱のある漱石は、現在でいうアンチや悪意のコメントに悩まされていました。

上記の言葉は、漱石自身がそのような社会から自分を守る術を自らに言い聞かせているようであるとともに、現代を生きる私達にも通ずる心構えであると思います。

大切なのは、自分が取り組む作品や仕事なのであり、誰から何を言われようとも、その知らない誰かの為に謝罪したり、後悔したりする必要はありません。

自分の作品や仕事に対しての批判を、素直に受け止める事は大切です。

漱石の言葉通り、自分は死ぬまで進歩を続ける気概なのであれば、そうした批判は成長の糧となります。

ただし、批判した人に対して、特別な感情を抱く必要はありません。

自分の中に確固たる理想を持ち、その理想から目を背けずに、歩みを続ける事。

漱石の物語から、現代を生きる私達は、多くの事を学ぶ事が出来ます。