「私も十本に一本くらいしか、面白い映画には出会えないよ。」

「でも、その一本に人生を変えられた事があるんだ。」

『チェンソーマン』マキマの言葉です。

中学1年生の時にスピルバーグ監督の『AI』を、1人で観に行きました。

宣伝効果もあり、かなり期待をしていったにも関わらず、私にとって『AI』という作品は、面白くなかった事を記憶しています。

『めざましテレビ』を初め、当時のメディアも、大御所が作り、宣伝を大々的にしている作品を批判出来ない空気があった事を、記憶しています。

その頃から、私の中で世間の評価というものを必ずしも尊重する必要がないという世界観が出来てきました。

『チェンソーマンレゼ編』を映画館で観ながら、そのような事を考えました。

あなたは「AI」を使っていますか?

現代の「AI」は、絵画・音楽・物語等を生成する事が出来ます。

芸術家達は、これまで世界に存在しなかった新しい絵や音楽・物語を、生み出してきました。

人に代わって「AI」が生み出した作品に、芸術的価値はあるのでしょうか?

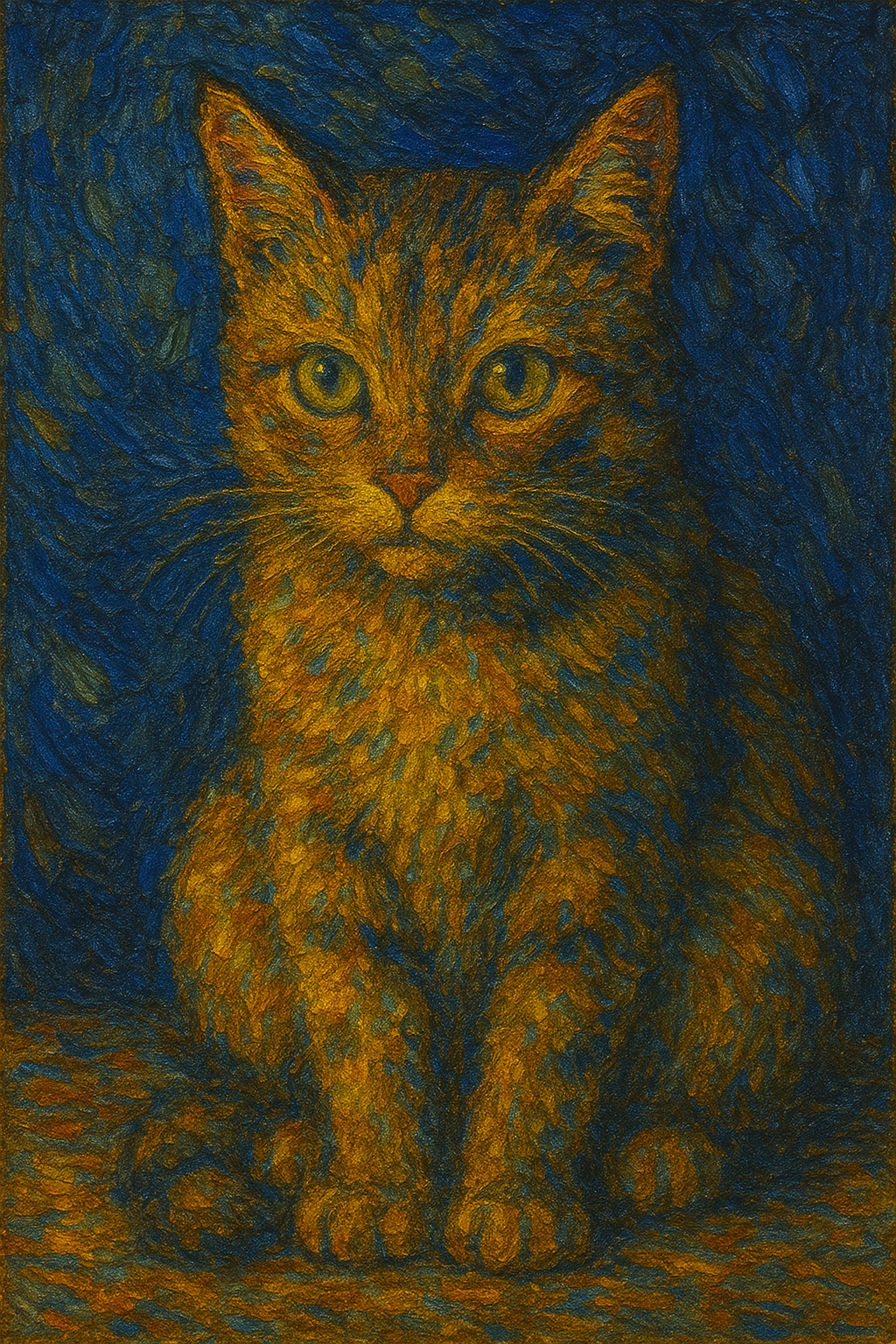

「ChatGPT」に「ゴッホ風の猫の絵を描いて」と依頼をすれば、1分程度で上記のような絵を描いてくれます。

他にも「ピカソ風の猫の絵を描いて」「歌麿風の猫の絵を描いて」等と依頼をすれば、それぞれの画家っぽい猫の絵を描いてくれます。

「AI」は、それぞれの画家の作品を学習している為、このような事が可能です。

「AI]が作った芸術について考えると、最初に手掛かりになるのは「芸術的模倣」です。

人体を美しく表現した絵画・彫刻等は、実際の人間を模倣したものです。

文学作品も、人間の考え方や振る舞い・言葉の使い方等を模倣しています。

模倣の対象が、誰かが作った芸術作品である場合もあります。

模倣というプロセスは、芸術作品を作る際、否、仕事・勉強・スポーツ等、どのような分野においても、誰もが必ず通らなければならない道です。

「俺、俺の絵が描きてぇんです。」

『べらぼう』喜多川歌麿の言葉です。

その一方、ドイツの哲学者・カントは「独創性を持った天才であれば、自然界の模倣を飛び越えた芸術作品を作る事が出来る」と主張しました。

カントが考える天才とは、既存の規則や技術に縛られずに「新しい美」を直感的に作り出す事が出来る存在です。

このような天才が作る芸術作品は、これまでになかった物の見方や捉え方を提示して、私達に「新しい美」を気づかせてくれます。

様々な角度から見た対象物を1枚の絵として描くピカソの作品は、新しい物の見方・捉え方を提示する、わかりやすい例です。

既存の価値観を飛び越えるような作品に対して、人は、芸術的価値を見出す事が多いです。

その為、芸術の世界では、ゴッホのように生きている時には誰もその「新しい美」に気付く事が出来ずに、死後に、その作品が評価されるという事が生じます。

「自分が「普通」だと思っていることは案外「その人らしさ」だったりするのよ。」

『ブルーピリオド』大葉の言葉です。

現在の「AI」は、技術的に高度な作品を作る事は、出来ます。

ただ、既存の物の見方を変えてしまうような芸術作品を生み出す事は、出来ません。

「AI」を使う事が当たり前になった時代。

私には、仕事が楽になるという側面よりも、より人の能力・知識・経験が試される時代になっているように感じます。

だって、既存の価値観は「AI」が人よりも早く・正確に作ってくれるのだから。

既存の価値観を超える何かを提供出来る人でないと、これからの時代で、実績を出し続ける事は難しいでしょう。